Ayant baigné depuis mon enfance dans l’univers de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, j’ai toujours développé une intuition naturelle pour ces deux domaines. Ma vie d’industriel m’a confronté à toutes les problématiques de la chaîne de valeur : fixation des prix, approvisionnements, fiscalité, cadre réglementaire. Lorsqu’un ami proche m’a sollicité pour l’accompagner dans sa réflexion autour de la problématique de la facturation des achats d’olives, j’ai accepté sans hésiter. J’ai alors rencontré différents acteurs de la filière oléicole et découvert, avec une certaine stupeur, un véritable foutoir administratif : absence de cadre, négligence chronique, pratiques tolérées mais juridiquement fragiles. Cette situation expose non seulement les producteurs et transformateurs, mais aussi toute la filière, à un risque d’effondrement si rien n’est entrepris.

C’est de ce constat qu’est née la nécessité de ce plaidoyer.

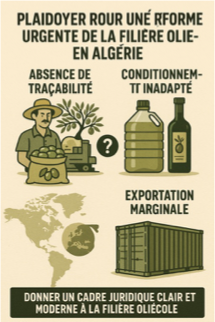

1. Un secteur stratégique mal outillé

L’Algérie a placé l’agriculture au rang des priorités nationales, avec un double objectif : souveraineté et sécurité alimentaire. Dans ce cadre, l’oléiculture occupe une place centrale : notre pays nourrit l’ambition légitime de devenir un leader mondial de l’huile d’olive, produit identitaire, exportable et porteur de valeur ajoutée.

Pourtant, la chaîne de valeur est minée dès son premier maillon. Les producteurs d’olives, faute de cadre légal adapté, n’ont aucun moyen conforme de céder leur récolte. Pas de factures, pas de TVA, pas de traçabilité. Ils se voient contraints de vendre à des transformateurs qui, de leur côté, prennent le risque d’acheter sur la base de simples bons de livraison dépourvus de toute valeur juridique.

2. Une distorsion qui contamine toute la chaîne

Cette faille initiale a des conséquences en cascade :

- Fiscalité grise : les transformateurs et distributeurs vivent avec l’épée de Damoclès d’un redressement fiscal permanent.

- Marques fragilisées : si des dizaines de labels d’huile d’olive existent sur le marché, leur compétitivité et leur crédibilité sont compromises par l’absence de traçabilité.

- Blocage à l’export : faute de traçabilité, nos huiles ne peuvent accéder aux circuits internationaux exigeants. Elles sont condamnées à rester sur des marchés de seconde zone, avec des volumes anecdotiques et un prix tiré vers le bas.

Même les rares opérateurs qui ont intégré verticalement la filière — en cultivant eux-mêmes les olives sur des domaines qu’ils exploitent et en transformant ensuite cette production en huile — ne sont pas épargnés. Sur le plan agricole, ce modèle semble logique. Mais sur le plan fiscal, il demeure border-line : comment valoriser les olives issues de leur propre exploitation ? Comment appliquer la TVA entre intrants agricoles exonérés et produits transformés assujettis ? L’administration tolère ces montages, mais sans cadre clair.

3. Traçabilité : une condition vitale de sécurité alimentaire et d’exportation

Dans une logique de sécurité alimentaire, la traçabilité ne peut se limiter à une plateforme numérique. Elle doit aussi garantir:

- la traçabilité des matières premières : savoir d’où viennent réellement les olives,

- la prévention des adulterations : éviter que l’huile d’olive soit mélangée à des huiles de moindre qualité, importées ou douteuses,

- la transparence sur l’origine : certifier qu’une huile vendue comme « algérienne » est bien issue de nos terroirs.

Sans traçabilité complète — physique, documentaire et numérique — l’huile d’olive algérienne restera marginalisée sur les marchés mondiaux, incapable d’intégrer les circuits premium qui font la réputation et la rentabilité des producteurs espagnols, italiens, tunisiens ou turcs.

4. Conditionnement : le maillon visible et fragile de la filière

Un autre paradoxe saute aux yeux :

- Sur nos routes et autoroutes, des centaines de vendeurs écoulent une huile décrite comme « artisanale » dans des contenants plastiques ou douteux, exposés au soleil, sans aucune garantie sanitaire. Cette image brouille totalement celle d’un produit censé être noble, sain et porteur de tradition.

- À l’export, une ambition premium ne saurait être construite avec des emballages inadaptés. Les marchés internationaux exigent des contenants spécifiques : verre sombre, bouchons anti-fraude, étiquetage normalisé, certification sanitaire. Sans cela, pas de place sur les rayons des distributeurs.

Or, ces standards ont un coût. Bouteilles, bouchons, étiquettes, certifications, logistique spécialisée : tout cela pèse lourdement sur les marges. Sans soutien fiscal ciblé et sans mécanismes incitatifs, nos producteurs ne peuvent pas être compétitifs, ni sur le marché national face aux huiles vendues en vrac, ni sur le marché international face aux pays déjà installés.

5. Des solutions existent ailleurs

La Chine, confrontée à une situation similaire dans certaines filières agricoles, a su créer un cadre adapté en légalisant la transaction de produits agricoles bruts et en accompagnant le conditionnement :

- délivrance de factures simplifiées aux agriculteurs,

- mise en place de systèmes de traçabilité intégrés (du champ à l’assiette),

- exonérations ciblées de TVA pour les matières premières agricoles,

- subventions et crédits bonifiés pour les investissements dans le conditionnement et l’emballage.

Ces mécanismes ont permis l’émergence d’industries agroalimentaires compétitives, capables de rivaliser sur les marchés mondiaux.

6. Ce que l’Algérie doit engager sans tarder

- Institutionnaliser la transaction agricole : reconnaître juridiquement les bons de livraison ou créer une facture agricole spécifique exonérée de TVA.

- Déployer une traçabilité complète : numérique, physique et documentaire, pour suivre l’origine de l’olive jusqu’à la bouteille d’huile.

- Encourager la formalisation des producteurs : par des coopératives fiscales simplifiées et des incitations à la déclaration.

- Soutenir fiscalement le conditionnement : crédits d’impôt, exonérations ciblées, et mécanismes d’aide à l’investissement dans les emballages conformes aux standards internationaux.

- Ouvrir la filière à l’export certifié : adapter rapidement la réglementation pour que nos marques puissent obtenir les labels internationaux nécessaires.

Conclusion

Sans réforme du premier maillon, la souveraineté et la sécurité alimentaires resteront un slogan creux. L’huile d’olive algérienne peut devenir un fleuron de notre agriculture et un vecteur d’influence économique et culturelle à l’international. Mais pour cela, il faut oser corriger l’absurde : donner un cadre légal clair aux transactions agricoles, instaurer une traçabilité totale et soutenir un conditionnement digne d’un produit premium.

Car sans traçabilité et sans conditionnement aux normes, l’exportation de notre huile d’olive ne sera jamais qu’une activité marginale, indigne des ambitions que l’Algérie nourrit pour sa filière oléicole.

Annexe comparative rapide

| Pays | Traçabilité | Conditionnement | Soutien public | Position export |

| Espagne | Totale (certifications AOP/IGP, traçabilité numérique et documentaire) | Haut de gamme (verre sombre, normes strictes UE) | Aides PAC + soutien export | 1er exportateur mondial |

| Italie | Totale + valorisation des terroirs | Packaging premium, storytelling marketing | Forte intégration avec labels régionaux | 2e exportateur mondial |

| Tunisie | Certification obligatoire pour l’export, traçabilité contrôlée | Soutien logistique et packaging subventionné | Politiques fiscales incitatives | 3e exportateur mondial |

| Turquie | Traçabilité renforcée depuis 2010, forte numérisation | Investissements massifs en packaging moderne | Soutien fiscal + marketing export | Entrée dans le top 5 mondial |

| Algérie | Traçabilité quasi absente, facturation agricole inexistante | Conditionnement souvent artisanal ou inadapté | Aides quasi inexistantes | Export marginal, volumes anecdotiques |

3 réponses

Excellente critique d’un “autre secteur” important de l’économie algérienne qui a besoin de réformes. La liste des recommandations ou CTA (“Call-To-Actions”) que tu proposes est une bonne feuille de route pour les responsables qui voudraient améliorer la situation. Je ne suis pas surpris de la qualité et de la pertinence de cette analyse sachant qu’elle est le fruit de plusieurs années d’expérience “hands-on”.

Merci c’est très intéressant ….

Merci Mr Othmani pour cet article très instructif.

Vous abordez cette “fragilité juridique” en illustrant notamment avec le bon de livraison, qui demeure toutefois un document juridique prouvant l’exécution d’un contrat (une commande) à condition évidemment que le client le signe et l’approuve.

Cette fragilité juridique que vous décrivez est ressentie et observée car le réglementation commerciale en Algérie (toute codification confondue) qui régit telle ou telle activité s’est vue devancer par ce que les juristes nomment “le droit vivant”, représenté généralement par la jurisprudence (les arrêts de la cour suprême) et la doctrine (contributions des experts er académiciens). Ce phénomène ne concerne pas uniquement l’Algérie, mais plusieurs pays au monde appartenant à la famille juridique romano-germanique et donc leurs anciennes colonies qui se sont inspirées de leur modèle législatif.

L’administration fiscale définit l’activité agricole comme étant l’exploitation de bien ruraux procurant des revenus aux fermiers, métayers ainsi aux propriétaires qui exploitent directement

leurs biens.

J’avais lu un travail de recherche intéressant sur l’évolution de la fiscalité agricole en Algérie publié en 2013 par Malika Mansour de l’université d’Alger 3 sur (revue nouvelle économie n9 du Cerist), dont la conclusion m’a étonné en affirmant que :” L’usage des tarifs proposés par la DGI et qui servent à l’imposition sous évaluent la

performance financière des exploitations agricoles. Cette situation engendre des prélèvements

fiscaux minimes qui ne motivent pas les inspecteurs du fisc à se pencher avec détermination sur

les dossiers agricoles”. Cela confirme aussi votre postulat de départ.

Attendons de voir la feuille de route su nouveau ministre installé !