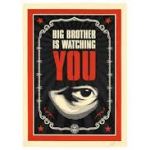

Il fut un temps où la surveillance appartenait aux espions, aux guerres secrètes et aux dictatures. Aujourd’hui, elle s’est industrialisée, automatisée, intégrée à notre quotidien. Nous portons nos propres mouchards : smartphones bardés de capteurs, GPS intrusifs, micros aux aguets (Siri, Alexa), messageries infiltrées (WhatsApp, Telegram), traqueurs invisibles tapis dans chaque recoin du web. Le cauchemar d’Orwell dans 1984 n’est plus une dystopie : Big Brother n’a plus besoin d’hommes en imperméable, il est devenu un algorithme omniscient, insaisissable. Les totalitarismes modernes n’ont plus besoin de bottes et de slogans : la surveillance s’est banalisée, et pire, elle est acceptée. Comme le pressentait Boualem Sansal dans 2084, nous glissons vers un monde où l’oppression sera invisible parce que nous serons conditionnés à ne plus la voir.

Ce n’est plus un gouvernement isolé qui nous épie : c’est un système global où États et multinationales échangent nos vies sous forme de données. Le programme Echelon de la NSA n’est plus un fantasme, Diego Garcia continue d’abriter ses oreilles satellites, et des logiciels espions comme Pegasus ne traquent plus seulement les criminels mais aussi journalistes, opposants et citoyens lambda. La frontière entre vie privée et surveillance a disparu.

Nous évoluons désormais dans une société du soupçon, façonnée par quatre grandes machines de contrôle : le Social, le Politique, le Sécuritaire et le Financier.

Sur les réseaux, la délation est devenue un sport collectif. Les algorithmes nourrissent l’indignation et récompensent la hargne. Un mot de travers, une pensée dissidente, et c’est l’excommunication digitale : ostracisme, effacement, boycott. Nos nouvelles inquisitions sont algorithmiques, nos bûchers numériques. La morale digitale suit une logique quasi-religieuse, séparant les purs des impurs, les conformes des hérétiques.

La paranoïa s’alimente des fractures idéologiques : suprémacisme blanc d’un côté, crispation identitaire de l’autre. Entre les deux, un système qui prospère en amplifiant la peur. Le deux poids, deux mesures appliqué au conflit israélo-palestinien en est la preuve ultime. L’Occident, replié sur son Jardin, craint le chaos extérieur, tandis que le Sud Global, la jungle, suffoque sous un contrôle implacable. Les gouvernements ont compris qu’une population sous surveillance est une population soumise. Les lois sécuritaires s’empilent, la reconnaissance faciale colonise l’espace public, et l’IA devient juge de nos comportements.

Mais qui contrôle ces outils ? Certainement pas les citoyens. La surveillance n’est pas là pour protéger : elle anticipe, elle préempte, elle punit. Comme l’explique Asma Mhalla dans Technopolitique, ce modèle repose sur une alliance silencieuse entre pouvoir économique et politique. Ce n’est pas un accident, mais une architecture pensée : les États imposent la surveillance, le capitalisme numérique la rend acceptable.

Et l’argent ? L’ultime refuge de liberté est lui aussi sous contrôle. Chaque transaction est pistée, chaque compte peut être suspendu, chaque mouvement financier est scruté en temps réel. Les monnaies numériques des banques centrales, vendues comme un progrès, sont en réalité des outils d’ultra-contrôle. À mesure que l’argent liquide disparaît, la traçabilité financière devient une arme d’ingénierie sociale : demain, posséder du cash sera suspect. Et pour ceux dont la monnaie est non convertible ? La surveillance monétaire s’ajoute aux restrictions de mobilité. Un contrôle absolu, une humanité assignée à résidence.

Klaus Schwab et sa “Grande Réinitialisation” posent la question qui dérange : faut-il gérer l’humanité comme une ressource, la contenir, la réguler ? Dès les années 50, Eugène Staley anticipait dans War and the Private Sector un monde où les conflits et la gestion des populations seraient sous contrôle d’intérêts privés. Ce scénario n’a plus rien d’utopique. Comment en est-on arrivé là ? Par une dérive insidieuse. Fascinés par la technologie, nous avons troqué nos libertés contre une illusion de confort et d’ouverture. Le numérique nous a connectés, mais à quel prix ? Nous avons accepté d’être suivis, fichés, analysés, disséqués.

Alors, que faire ? La résignation n’est pas une option. Il faut renverser la dynamique. Pourquoi ne pas exiger des géants du numérique une redevance pour notre attention ? Construire des alternatives souveraines, des réseaux indépendants, des monnaies hors du circuit bancaire centralisé ?

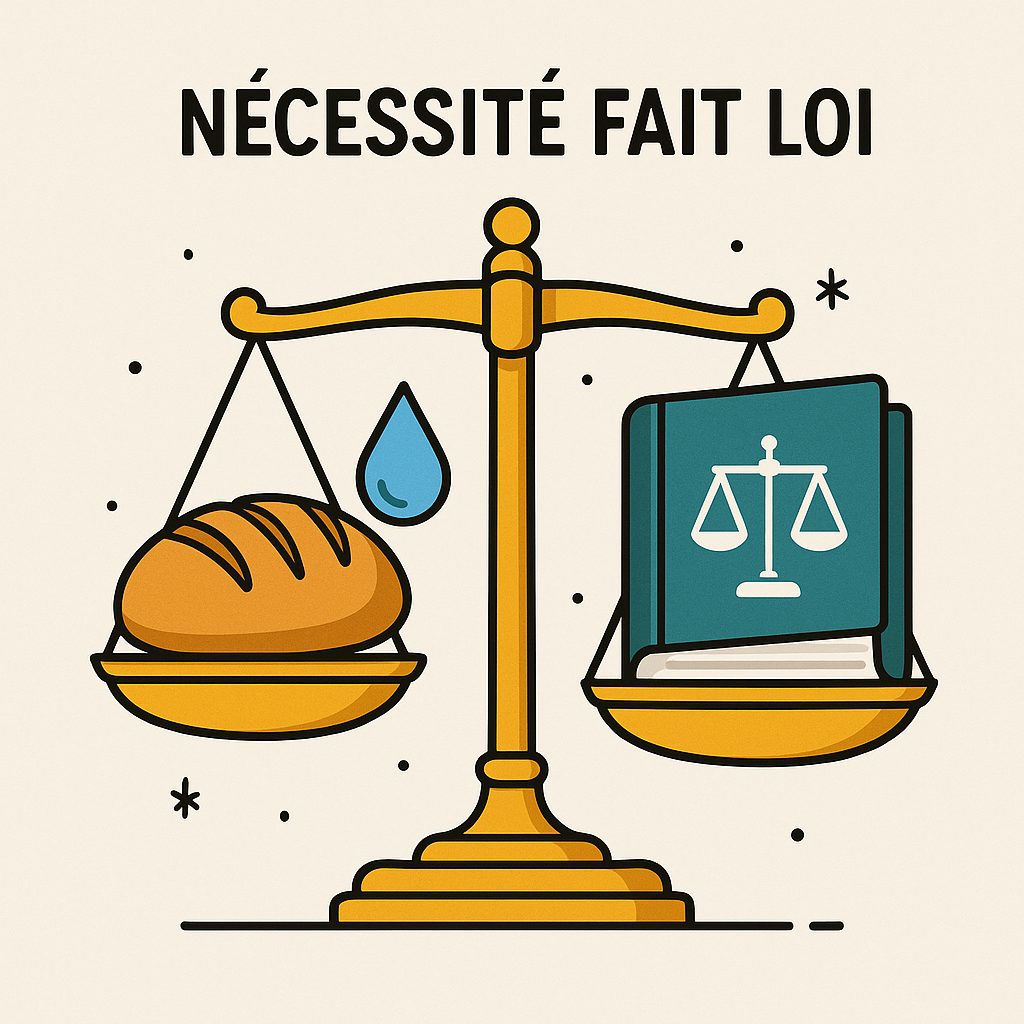

Une société sous surveillance n’est pas une société avancée, c’est une société malade. Tant que nous resterons de simples variables d’un algorithme global, nous ne serons plus des citoyens, mais des marchandises. On nous vend la surveillance comme un progrès, une sécurité. Mais si l’on met cette promesse sur une balance, que trouve-t-on de l’autre côté ? Une perte de libertés, une autocensure rampante, un conformisme forcé, une oppression économique et politique. Une humanité qui marche à pas feutrés, de peur d’être jugée, fichée, sanctionnée.

Le calcul est truqué. Nous avons troqué une illusion de sécurité contre une réalité d’oppression. Et cette sécurité ? Une chimère.Aucun algorithme, aucune surveillance n’a jamais empêché le chaos, l’injustice ou la violence.

Alors, que choisissons-nous ? Laisser la balance pencher définitivement en faveur d’un monde sous contrôle total, ou reprendre en main notre propre poids, notre propre valeur, et renverser cet équilibre faussé ? La paranoïa n’est pas une fatalité. Mais il faut cesser d’être complices de notre propre enfermement.

Slim Othmani

Mars 2025

Une réponse

Peut être que l’alternative viendra de résistants numériques, peut être les crypto monnaies?