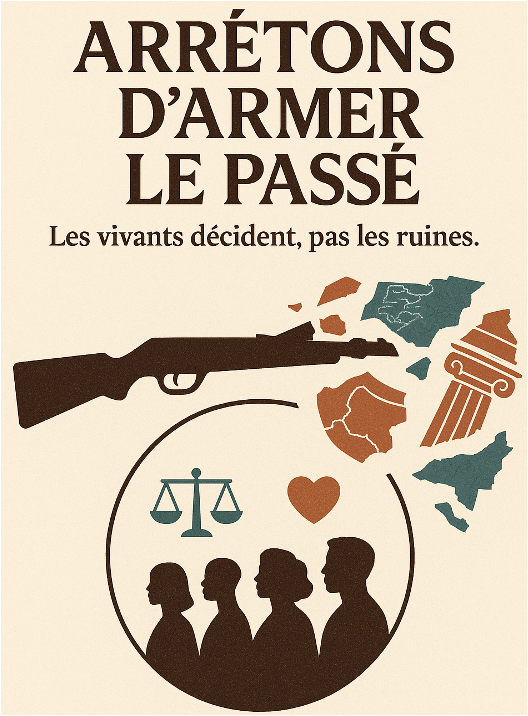

“les vivants décident pas les ruine

الأحياءُ يقرّرون، لا الأطلال The living decide, not the ruins”

(en version FR, AR, Eng)

On convoque l’histoire et l’archéologie pour tout justifier : frontières “naturelles”, annexions “légitimes”, hiérarchies “ancestrales”. Une ruine ...