I. Prologue : C’était lors de mon Executive MBA, au sein de la Mediterranean School of Business de Tunis. Le professeur Michel Lebas enseignait le module Finance & Comptabilité. Un homme rigoureux, mais capable de fulgurances. Ce jour-là, il accompagna l’un de ses propos d’un geste répétitif du bras, circulaire et continu. Il parlait du cycle de fonctionnement d’une entreprise. Il le fit sans emphase, mais ce geste, cette image de la « boucle infinie », est restée imprimée en moi. Il voulait illustrer le mouvement sans fin des flux internes d’une organisation. Il voulait illustrer l’importance d’entretenir une fluidité continue qui anticiperait toute discontinuité. J’y ai vu bien plus. À partir de cette intuition visuelle, j’ai construit un schéma. Au départ destiné à illustrer la dynamique d’une entreprise, ce modèle m’est vite apparu comme une grille de lecture bien plus large. J’ai commencé à le montrer à de jeunes étudiants en management. Je leur disais, non sans ironie : « Si vous comprenez ce schéma, vous pouvez économiser trois années de cours. À condition de faire preuve d’attention, d’imagination, et de rigueur. »

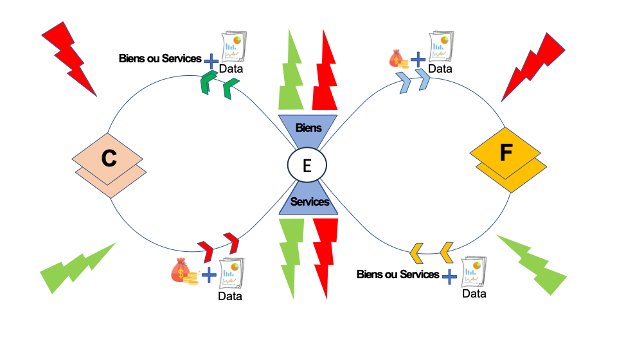

II. Une modélisation visuelle qui dit tout — ou presque : Le schéma que j’ai conçu repose sur une représentation en boucle continue. En son centre, l’Entité (E), qu’elle soit une entreprise, une institution publique, une famille, un pays. À sa gauche, ses Clients (C), à sa droite, ses Fournisseurs (F). Entre eux circulent des flux de biens, de services, de données, de valeurs, de signaux, de confiance. Certains flux sont visibles, d’autres invisibles. Certains sont matériels, d’autres symboliques. La boucle permet de représenter non seulement ce qui entre et sort, mais ce qui revient, ce qui se bloque, ce qui se déforme ou se renforce. Elle permet aussi d’intégrer ce que peu de schémas permettent : les tensions externes, les perturbations, les externalités. Dans mon modèle, « E » ne désigne plus uniquement l’Entreprise, mais toute Entité vivante. C’est ce glissement sémantique qui en révèle toute la portée.

III. Lire une Entité par ses flux (diagnostic, vigilance et résilience) : Observer une Entité par ses flux, c’est s’intéresser à sa vie réelle, pas à son organigramme. Ce qui compte, ce n’est pas seulement ce qu’elle fait, mais ce qui circule à travers elle, comment, à quelle vitesse, avec quels retours. Une entité est saine si ses flux sont fluides, équilibrés, ajustables. Elle est vulnérable si un flux clé dépend d’un acteur unique ou si les retours sont absents. Elle est en danger si les perturbations ne peuvent être amorties. La boucle devient ainsi un instrument de lecture stratégique, capable de révéler les fragilités, les angles morts, les dépendances critiques. Elle permet aussi de simuler l’impact d’un choc : et si ce fournisseur disparaît ? et si cette data devient obsolète ? et si ce client se retire ?

IV. Une grille applicable à toutes les sphères : Le plus fascinant est que cette logique de boucle s’applique à toutes les structures humaines. En voici quelques illustrations simplifiées :

Entreprise : fournisseurs (matières, talents), clients (marchés), flux (produits, services, feedback, réputation).

Hôpital : fournisseurs (personnel, équipements, budget), clients (patients, familles), flux (soins, diagnostics, données).

Gouvernement : fournisseurs (experts, administration, ressources fiscales), clients (citoyens, entreprises), flux (lois, services, décisions, légitimité).

Famille : fournisseurs (revenus, réseau, éducation), clients (membres), flux (affects, transmission, soutien, tensions).

Pays : fournisseurs (ressources naturelles, savoirs, alliances), clients (population, partenaires), flux (exportations, influence, image).

Réseau ou plateforme : fournisseurs (contenus, infrastructure, data), clients (utilisateurs, annonceurs), flux (usage, monétisation, réputation).

V. Ce que la boucle donne à voir qu’on ne voit jamais ailleurs : Contrairement aux outils classiques (SWOT, organigrammes, matrices), la boucle permet de :

- Visualiser les ruptures potentielles ou déjà à l’œuvre.

- Repérer les flux critiques et les zones de congestion.

- Cartographier les retours absents (ce qui ne remonte jamais).

- Comprendre l’impact des perturbations systémiques (climat, IA, conflits).

- Anticiper les effets d’une asymétrie de pouvoir entre C, E, et F.

Elle offre une lecture dynamique, vivante, intégrée. Elle oblige à penser en circulation plutôt qu’en blocs.

VI. Le monde comme empilement de boucles interconnectées : Une Entité n’existe jamais seule. Elle est traversée, encastrée, dépendante d’autres boucles. Un pays dans le système monde. Une famille dans une économie. Une entreprise dans une chaîne logistique. Penser par boucles permet de comprendre :

- Les interconnexions systémiques (économie, climat, diplomatie).

- Les boucles dominantes qui dictent leur rythme aux autres (GAFAM, États-Unis, Chine…).

- Les stratégies de sabotage ou de coopération entre boucles.

- L’importance de la résilience fluide : ni fermeture, ni naïveté, mais agilité.

VII. Mais qui orchestre la fluidité ? Si la boucle permet de visualiser les flux, elle ne dit pas d’emblée qui en garantit la fluidité. Or, cette question est cruciale. Dans toute entité, il existe — formellement ou non — un rôle d’orchestration. Un rôle qui veille à la cohérence, à l’équilibre, à l’anticipation des blocages. Ce rôle peut être incarné par un leader, un comité, une équipe, ou diffusé dans l’ensemble de la culture de l’entité. Ce questionnement nous amène à des thèmes aussi structurants que :

- Le leadership (vision, charisme, autorité ou légitimité)

- Le mode de gouvernance (centralisé, distribué, consensuel, autoritaire)

- Le niveau de compétence collective (connaissance des flux, maîtrise des interdépendances)

- La culture du feedback et de l’écoute

Il ne suffit pas d’avoir une boucle bien dessinée. Encore faut-il qu’elle soit habitée, animée, comprise. Et cela ne va pas de soi. Une boucle fluide n’est jamais le fruit du hasard. Elle est le produit d’un effort collectif, conscient, souvent invisible.

VIII. Cas pratiques : effets croisés de chocs monétaires et innovations technologiques

- Dévaluation monétaire : un choc transversal sur trois boucles clés (pays, entreprise, famille), avec effets inflationnistes, ruptures de fluidité, et reconfigurations internes.

- Innovation technologique dans un service public : accélération, satisfaction accrue, mais nécessité d’anticiper les effets de bord (fracture numérique, reconversion).

- Avènement de l’IA : levier de fluidité mais aussi facteur de désynchronisation potentielle. Interroge les dépendances, la gouvernance, l’éthique des flux.

IX. Conclusion : Ce modèle n’est ni figé, ni propriétaire. Il est là pour être partagé, enrichi, détourné. Il peut servir à former, à réfléchir, à décider, à débattre. À chacun d’y projeter ses réalités, de visualiser ses propres boucles, d’en mesurer les blocages et les interconnexions. Et si, demain, penser en boucle devenait un réflexe collectif ? Une manière d’éviter les ruptures, d’anticiper les crises, de réinventer le lien entre l’intérieur et l’extérieur ? Le monde ne s’est jamais autant enchaîné. Il est temps d’en lire les boucles.