Introduction : L’alerte d’un retour en force

Intrigué par la facilité avec laquelle certains individus, venus des quatre coins du monde, parviennent à s’infiltrer dans les zones de guerre les plus hostiles, je me suis interrogé. Qu’est-ce qui les pousse à franchir les frontières, souvent illégalement, pour rejoindre un conflit qui n’est pas le leur ? Comment parviennent-ils à s’y rendre, alors que nous sommes nombreux à nous heurter à des systèmes de visas de plus en plus restrictifs, parfois quasi impossibles à obtenir ? Quel est leur profil psychologique ? Pourquoi acceptent-ils de risquer – voire de sacrifier – leur vie ? Ont-ils un statut juridique reconnu ? Et surtout : comment sont-ils rémunérés, dans un monde où la moindre transaction suspecte déclenche l’alerte des systèmes de surveillance financière internationaux ?

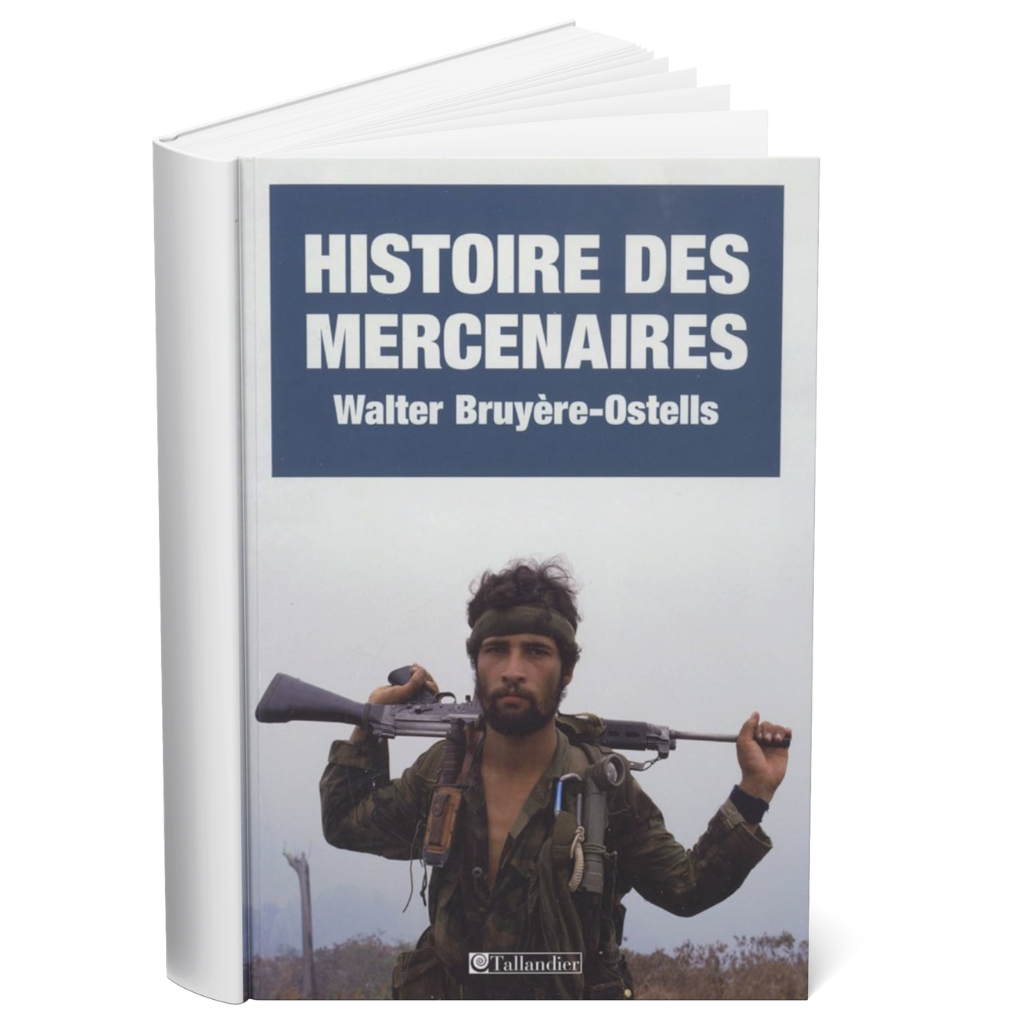

Ce sont toutes ces interrogations, nourries d’une curiosité intellectuelle sincère, qui m’ont conduit à entreprendre cette réflexion. La lecture de l’ouvrage Histoire des mercenaires : de l’Antiquité à nos jours, de l’historien français Walter Bruyère-Ostells, m’a apporté des débuts de réponse, tout en ravivant une inquiétude plus profonde : et si les mercenaires, loin d’avoir disparu, étaient devenus l’un des visages les plus banals – et les plus inquiétants – de la guerre contemporaine ? Ce livre remarquable, en retraçant deux mille ans d’histoire des soldats de fortune, montre à quel point ces hommes et femmes ont toujours su s’adapter aux failles du droit et aux besoins fluctuants des puissants.

Or, depuis deux décennies, et plus encore depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, le mercenariat connaît un essor spectaculaire. En Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, sur mer ou en ligne, ces acteurs armés non étatiques redeviennent des figures centrales dans la conduite et la représentation des conflits contemporains, que les États utilisent, tolèrent ou feignent d’ignorer. Cette prolifération soulève des questions de sécurité, de droit international, mais aussi d’éthique politique. Car si l’on croyait avoir enfermé les mercenaires dans les marges de l’Histoire, c’est en réalité dans ses interstices les plus critiques qu’ils reviennent hanter nos conflits.

Ce texte propose donc de revisiter leur trajectoire historique, d’analyser les failles du cadre juridique international, d’exposer les mutations du phénomène, et de s’interroger sur ses implications sociales, culturelles et géopolitiques dans un monde de plus en plus fragmenté et brutal.

I. Une histoire longue, ambivalente et toujours recommencée

Le mercenariat n’est pas une anomalie : c’est une constante historique.

Dans l’Antiquité déjà, les mercenaires grecs formaient des armées entières au service des rois perses ou des tyrans de Sicile. Xénophon, dans l’Anabase, raconte l’épopée des Dix Mille, soldats grecs enrôlés pour renverser un roi perse, trahis, puis contraints à une retraite héroïque à travers l’Anatolie. Rome, elle, enrôlait systématiquement des contingents étrangers : les auxiliaires non romains formaient un pilier de ses campagnes.

Au Moyen Âge, les condottieri italiens – chefs de guerre vendant leurs services au plus offrant – devenaient parfois plus puissants que les cités qu’ils servaient. Le mercenaire John Hawkwood, à la tête de sa « Compagnie blanche », inspira à Machiavel une profonde méfiance envers ces hommes dont la fidélité se loue, mais ne se donne pas.

À l’époque moderne, les lansquenets allemands puis les Suisses, redoutables sur les champs de bataille européens, symbolisaient la force brute monnayable. À chaque crise des armées régulières, le mercenaire revient. On le voit même dans les mouvements révolutionnaires : Giuseppe Garibaldi, chantre de l’unité italienne, fut aussi un combattant engagé dans des guerres en Uruguay, au Brésil ou en France, au gré de ses convictions, mais dans des cadres qui, déjà, échappaient aux logiques nationales.

Plus tard, Ernesto Che Guevara, passé du guérillero cubain au combattant internationaliste au Congo, puis en Bolivie, incarne une figure paradoxale : celle du mercenaire idéologique. Ni mercenaire au sens classique, ni soldat d’un État, mais engagé dans des conflits qui ne sont pas les siens, au nom d’un idéal supérieur. Son échec en Bolivie – trahi, exécuté – est aussi celui d’une illusion : l’idée que les peuples veulent forcément être libérés par des étrangers.

Ainsi, l’histoire du mercenariat est celle d’une tension : entre gloire et trahison, héroïsme et violence pure, engagement et transaction.

II. Tentatives d’encadrement juridique : un droit inefficace

Face à ce phénomène persistant, la communauté internationale a tenté de réagir. Mais les textes adoptés sont soit tardifs, soit inopérants.

Trois instruments majeurs encadrent la question du mercenariat :

- La Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) de 1977, pionnière, adoptée dans le sillage des luttes de libération et des ingérences postcoloniales. Elle criminalise le mercenariat dans le cadre de la déstabilisation des États africains.

- La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, adoptée par l’ONU en 1989, est le texte de référence. Elle définit le mercenaire selon six critères cumulatifs (dont le fait d’être motivé par le gain personnel, d’être étranger au conflit, non envoyé par un État, etc.). Mais ce texte est faiblement ratifié : seuls 37 États l’ont signé. Des puissances majeures – États-Unis, Royaume-Uni, Israël, Russie – s’en tiennent à l’écart.

- Le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977), article 47, établit que le mercenaire ne bénéficie pas du statut de combattant ni de prisonnier de guerre, ce qui le rend particulièrement vulnérable en cas de capture. Mais cette disposition est rarement appliquée – et souvent contournée.

Pourquoi cet échec ? Parce que les définitions sont trop étroites, qu’il est facile pour un mercenaire de se prévaloir d’un contrat civil, d’un statut de volontaire idéologique ou d’un rattachement informel à une armée régulière. Pire : les sociétés militaires privées (SMP) exploitent ces brèches avec professionnalisme. Elles se présentent comme des prestataires de services de sécurité, embauchent d’anciens soldats d’élite, et offrent aux États une externalisation « propre » de la guerre. Blackwater, devenue Academi (plus récemment intégrée au groupe Constellis), a opéré en Irak sous contrat américain malgré les accusations de crimes de guerre. Wagner, sous patronage russe, agit aujourd’hui en Syrie, Libye, Ukraine, Centrafrique, Mali… en toute impunité.

On assiste donc à une normalisation rampante de l’usage des mercenaires, déguisés en sous-traitants. La guerre devient un marché, le champ de bataille un espace contractuel. La loi est là, mais elle n’a plus prise.

Le cas des femmes mercenaires, bien moins visibles médiatiquement, mérite aussi une attention particulière : souvent reléguées à des rôles logistiques, elles sont aussi exposées aux violences, aux abus et à une stigmatisation totale en cas de retour.

Si le droit peine à suivre, c’est que la réalité du mercenariat a muté en profondeur.

III. Ce qui a changé : du soldat de fortune à l’acteur systémique du désordre

Mais qui sont ces mercenaires ?

Au-delà des trajectoires militaires ou des enjeux géopolitiques, le profil psychologique des mercenaires contemporains mérite qu’on s’y attarde. Certains sont d’anciens soldats en rupture, en quête d’adrénaline ou d’un sens perdu, incapables de se réadapter à la vie civile. D’autres sont des idéalistes désorientés, attirés par des causes qui leur permettent de projeter une quête personnelle de sens ou d’identité. Il y a aussi ceux pour qui le mercenariat constitue une opportunité économique brutale mais pragmatique : des hommes souvent issus de milieux précaires, poussés par la promesse d’un revenu impossible à obtenir ailleurs. Enfin, une génération plus récente opère dans le cyberespace : hackers, propagandistes, influenceurs de guerre. Pour eux, le conflit devient un espace de performance, de reconnaissance ou de monétisation de soi.

Ce spectre de motivations montre que le mercenaire moderne n’est plus seulement un homme de guerre : il est aussi un symptôme de notre époque – de ses fractures, de ses mirages et de ses désordres.

Le mercenaire d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec le guerrier sans patrie des siècles passés. Si l’image du combattant isolé, cynique, attiré par le butin ou l’adrénaline persiste, elle est désormais dépassée par une nouvelle réalité : celle du mercenariat infrastructurel.

Les SMP – qu’elles soient russes, américaines, turques ou israéliennes – ne se contentent plus de fournir des tireurs ou des convoyeurs armés. Elles offrent des solutions de sécurité intégrées, parfois à l’échelle d’un pays : protection de sites stratégiques, formation de troupes locales, collecte de renseignements, opérations de désinformation, pilotage de drones, surveillance électronique… Le mercenaire moderne peut être informaticien, analyste, logisticien. Il est un rouage d’une machine plus vaste, souvent opaque, qui brouille la frontière entre guerre et entreprise, violence et service.

On ne vend plus seulement ses bras, mais son expertise, son accès, sa capacité à influencer le rapport de force. Ce ne sont plus des soldats errants, mais des acteurs structurés, disposant de bureaux, de statuts légaux, de filiales internationales, voire de porte-paroles. Ils s’inscrivent dans une géo-économie de la guerre, répondant à la demande croissante d’États en crise, de multinationales sous pression, ou de régimes désireux d’agir dans l’ombre.

Le mercenaire devient ainsi le maillon discret d’une diplomatie armée, déterritorialisée, sans responsabilité apparente. Un outil de déstabilisation commode, car susceptible d’être nié.

Mais une autre mutation, plus récente encore, mérite l’attention : celle du cybermercenariat.

Ce glissement vers le numérique n’est pas anecdotique : il marque une transformation ontologique du combat, où l’information est devenue l’arme la plus puissante. Loin du champ de bataille traditionnel, il se matérialise par l’émergence d’armées numériques composées de hackers, de trolls professionnels, de propagandistes connectés et d’influenceursde guerre. Qu’il s’agisse de manipuler des élections, de désorganiser les systèmes d’information adverses, de semer la panique par le piratage d’infrastructures critiques ou de propager des récits stratégiques, ces mercenaires d’un nouveau genre jouent un rôle central dans les conflits contemporains.

Leur terrain d’action est le cyberespace, leur arme principale : la maîtrise des algorithmes, des données, des récits viraux. Leur efficacité réside dans leur invisibilité, leur déniabilité, leur capacité à frapper sans laisser de trace ni de corps. Ils sont employés par des États, mais aussi par des entités privées ou hybrides, dans une zone grise où l’attaque peut être économique, psychologique, symbolique.

Ce mercenariat informationnel, devenu un pilier des guerres hybrides, révèle une autre facette de la privatisation de la violence : celle qui ne tue pas directement, mais affaiblit, divise, intoxique. Dans ce monde où la guerre est aussi cognitive, le soldat de fortune est désormais un opérateur de chaos en ligne.

IV. La brutalisation des conflits : la guerre sans freins

Ce changement d’échelle dans le mercenariat ne va pas sans effets délétères. L’un des plus marquants est ce qu’on peut appeler, en reprenant les analyses de George Mosse ou de Klaus Theweleit, une brutalisation des conflits armés. Ce terme, utilisé pour décrire l’héritage psychologique et politique de la Première Guerre mondiale, trouve aujourd’hui un nouvel écho dans la prolifération de conflits sans règles, sans cadre, sans frein.

Les guerres où les mercenaires sont présents – Syrie, Libye, Centrafrique, Ukraine, Mali – sont marquées par une intensification de la violence, une érosion des normes humanitaires, une montée des exactions non revendiquées. Parce qu’ils échappent aux structures militaires classiques, les mercenaires ne répondent ni à un code d’honneur, ni à une hiérarchie éthique clairement identifiée. Les objectifs opérationnels l’emportent sur la protection des civils. La peur devient un levier stratégique assumé.

Le cas de Wagner en Syrie, avec ses frappes contre des villages entiers soupçonnés d’abriter des opposants, ou ses exécutions filmées en Afrique centrale, révèle cette logique de terreur comme mode opératoire. La guerre devient performance, parfois mise en scène, parfois filmée et diffusée, comme dans les vidéos de propagande sur les réseaux sociaux.

Quelles que soient les lectures géopolitiques, une chose est certaine : la brutalisation du conflit à Gaza atteint un seuil moral critique. Depuis octobre 2023, les bombardements israéliens massifs ont tué des dizaines de milliers de civils, détruit les infrastructures vitales, ciblé des hôpitaux, des écoles, des journalistes. Ce qui s’apparente de plus en plus à une intention génocidaire, documentée par plusieurs experts du droit international et institutions indépendantes, se déroule sous les yeux du monde, dans une impunité presque totale.

Dans cette guerre, des volontaires étrangers – souvent de nationalité française, américaine, canadienne, parfois avec une double citoyenneté – rejoignent temporairement les rangs de Tsahal pour « participer à la guerre », puis repartent sans conséquence, comme s’il ne s’était rien passé. Ce mercenariat de circonstance, fondé sur une identification communautaire ou idéologique, participe à cette brutalisation, en lui conférant une dimension émotionnelle et identitaire, où le droit cède devant la vengeance ou la rétribution collective — contrastant avec l’apparente invisibilité du phénomène chez les soutiens pro-palestiniens.

L’anéantissement délibéré de Gaza est ainsi le signe le plus criant d’une époque où la guerre ne vise plus seulement à vaincre, mais à effacer, punir, exterminer. C’est aussi une mise à nu du système international : les mercenaires sont protégés, les États bénéficient de leur silence, les conventions sont suspendues. Ce n’est plus seulement la guerre qui est brutalisée. C’est l’idée même de justice internationale.

Enfin, cette brutalisation s’exporte. Les mercenaires ayant combattu dans ces zones grises reviennent parfois dans leurs pays d’origine avec une vision dégradée de la guerre, du droit et de l’autorité. Certains intègrent des milices, des groupes paramilitaires ou des réseaux criminels. Le mercenariat engendre une culture de la guerre permanente. Une guerre sans visage, sans règles, et parfois… sans fin.

V. Le mercenariat comme fait social et culturel

Longtemps perçu comme une activité marginale, le mercenariat s’est peu à peu imposé comme un fait social total, pour reprendre l’expression de Marcel Mauss. Il traverse désormais les imaginaires, les récits médiatiques, les dynamiques de recrutement, et même les comportements sociaux dans les zones de conflit.

Au cinéma, la figure du mercenaire a évolué. Du héros romantique des films de la Légion étrangère ou du Beau Geste des années 1930, on est passé au soldat désabusé des années 1970 (The Wild Geese, Apocalypse Now), puis au contractor cynique des années 2000 (Blood Diamond, American Sniper, Sicario). Le mercenaire est devenu une icône culturelle ambivalente, à la fois rebelle, pragmatique, et indispensable.

Sur les réseaux sociaux, certains groupes armés ou sociétés privées utilisent TikTok, Instagram ou Telegram pour diffuser des vidéos de combat, des témoignages, des mises en scène guerrières. Le mercenaire devient une figure virale, un « influenceur en treillis », glorifié par une jeunesse désorientée, attirée par la guerre comme rite de passage. La guerre est esthétisée, stylisée, partagée en temps réel.

Dans certains pays comme la Russie, la Syrie ou le Mali, la présence des mercenaires s’accompagne de transformations sociales profondes : démilitarisation des armées régulières, montée en puissance d’une économie parallèle de la sécurité, remise en cause de l’autorité civile, insécurité chronique. On assiste à un effacement progressif de la souveraineté étatique, au profit d’une logique de sous-traitance permanente.

Le mercenariat modèle aussi les valeurs : il banalise l’usage de la force, relativise les notions de droit, brouille la ligne entre victime et bourreau. Il fabrique une culture de la virilité agressive, de la loyauté transactionnelle, de l’action dépolitisée.

Paradoxalement, le mercenariat bouscule les récits dominants sur l’identité. Alors que les religions, les origines ethniques ou les appartenances idéologiques sont souvent brandies comme des facteurs de division dans les conflits, ces différences s’effacent souvent dans les rangs des troupes mercenaires. Ce n’est plus la croyance ou la couleur qui compte, mais la compétence et la loyauté contractuelle. En cela, le mercenariat crée une forme d’universalité par le sang et la solde – dangereuse, mais révélatrice de notre époque.

VI. Un avenir inquiétant, à la croisée des crises

À la lumière de ce qui précède, il faut poser la question : le mercenariat a-t-il un avenir ? Tout indique que oui – et c’est précisément ce qui inquiète.

Les conflits hybrides et asymétriques se multiplient. Les États affaiblis cherchent des solutions de court terme. Les grandes puissances veulent agir sans apparaître. Les sociétés militaires privées se positionnent comme prestataires idéaux dans cette géopolitique fragmentée, s’appuyant sur le rôle croissant de l’intelligence artificielle et des drones autonomes, qui poussent encore plus loin la dématérialisation de la guerre.

Le contrôle des flux financiers devient plus strict, mais les technologies contournent déjà les barrières : cryptomonnaies, plateformes obscures, marchés parallèles. Le mercenariat s’adapte aux mutations numériques comme il s’est toujours adapté aux mutations politiques.

Même les justifications évoluent : on ne parle plus seulement de « salaire » ou de « cause », mais de contrat, de mission, de partenariat opérationnel. Le vocabulaire du management s’est emparé de la guerre. La guerre devient une activité sous-traitée. La mort, une ligne budgétaire.

Il y a là un danger immense : celui d’une désinstitutionalisation de la guerre, qui échappe au contrôle démocratique, aux droits fondamentaux, à toute logique de responsabilité. Un monde où tuer devient une opération de service, et où plus personne ne sait qui décide, qui ordonne, et pourquoi.

Conclusion : Quand la guerre se privatise, la paix devient impossible

Le mercenariat moderne est plus qu’un retour du passé. C’est un signe des temps, un révélateur de nos échecs collectifs. Il prospère sur les ruines du droit international, sur le cynisme diplomatique, sur les fractures sociales et identitaires que la mondialisation a creusées. Il incarne une forme de régression stratégique, mais aussi de dérive morale.

Le mercenaire, qu’il soit soldat, technicien ou influenceur, n’est plus l’exception. Il est en passe de devenir la norme dans des conflits où les États eux-mêmes se dégagent de leur responsabilité. Ce glissement est silencieux, progressif, et terriblement efficace.

Face à cela, le silence n’est plus tenable. Il est temps d’ouvrir un débat public, international, sans tabous, sur le recours à ces nouveaux soldats de l’ombre. Il faut réaffirmer que le monopole de la violence ne peut être délégué à des intérêts privés. Que la guerre n’est pas un marché comme un autre. La paix ne se construit pas sur des contrats temporaires de domination. Car à force de privatiser la guerre, on rend la paix irréalisable.

4 réponses

merci kamel c’est trop d’éloge pour moi je ne fais que lire et m’interroger. L’IA me pousse dans derniers retranchements car avant je lisais mais une fois la dernière page terminée le livre était rangé. A présent j’éprouve le besoin de paratger avec les lecteurs de mon blog ce que m’a apporté l’ouvrage que j’ai lu. Ce n’est pas une synthèse ou un résumé du livre c’est bien plus…. je suis imposé cet exercice que je recommande à tous

merci merci …. j’ai aussi beaucoup appris mais je continue à m’interroger sur leur rôle car comme tu sais on est cerné par des bandes de mercenaires qui ont pris position depuis la fin de l’ère Kadafi … c’est très inquiétant

Excellente synthèse du mercenariat avec une analyse pragmatique de son fonctionnement et de ses impacts dangereux pour la paix dans le monde. J’ai beaucoup appris. Merci Slim.

Que dire sinon bravo pour cette analyse tellement riche et criante de vérité, je ne le lasse pas de lire tes articles écris avec tant de justesse et qui interpellent notre conscience merci pour cette lumière qui nous éclaire dans les dédales de ce tunnel sombre que la société nous impose

Merci l’ami